Ölhütten

| Erste Erwähnung: | 1379 |

| Einwohner 1939: | 355 |

| Fläche: | 449 ha |

| Landkreis: | Mährisch Trübau |

| tschech. Name: | Lhota u Konice |

| besondere Lage: | Sprachinsel Deutsch-Brodek/Wachtl |

Verweise

Über den Beginn der Siedlungsgeschichte der Sprachinsel schreibt der

Chronist Joachim Blösl: "Das älteste bekannte Dorf in unmittelbarer Nähe

der Sprachinsel ist Hausbrünn. Es erscheint 1086 als ein Geschenk an das

1077 gegründete Benediktinerstift Kloster Hradisch bei Olmütz, gegeben

von Eufemia, der Gemahlin Herzog Ottokar I. von Olmütz. Der hatte 1078 dem

Kloster weiteres Land geschenkt. Von den heutigen Dörfern der Sprachinsel

lag das Gebiet von Wachtel vollständig innerhalb des Kloster Hradischer

Bereiches, Ölhütten und Döschna aber außerhalb."

[JB-01 S. 16 und 23]

Über den Beginn der Siedlungsgeschichte der Sprachinsel schreibt der

Chronist Joachim Blösl: "Das älteste bekannte Dorf in unmittelbarer Nähe

der Sprachinsel ist Hausbrünn. Es erscheint 1086 als ein Geschenk an das

1077 gegründete Benediktinerstift Kloster Hradisch bei Olmütz, gegeben

von Eufemia, der Gemahlin Herzog Ottokar I. von Olmütz. Der hatte 1078 dem

Kloster weiteres Land geschenkt. Von den heutigen Dörfern der Sprachinsel

lag das Gebiet von Wachtel vollständig innerhalb des Kloster Hradischer

Bereiches, Ölhütten und Döschna aber außerhalb."

[JB-01 S. 16 und 23]

"Ölhütten finden wir 1379 zum ersten Male verzeichnet, und zwar als Knyezielhotka, später als Knyeze Lhota. 1387 wird es aber ausdrücklich als Phfoffendorf ('Pfaffendorf') genannt, eine Übersetzung des tschechischen Namens (=geistliches Lhota, geistliches Fristdorf). Lhota hießen viele sudetendeutsche Dörfer zur Erinnerung an die steuerfreie Frist, die den ersten Siedlern bewilligt wurde für jene Zeit, da die frisch gerodeten Äcker noch wenig Ertrag lieferten. Wenn nun der tschechische Schreiber der Landtafeln 1387 angesichts eines tschechischen Verkäufers (Stephan von Holstein oder Wartnow) und eines tschechischen Käufers des Gutes (Stibor von Cimburg) statt des tschechischen Knyezie Lhota das deutsche Phfoffendorf niederschreibt, muß dies einen besonderen Grund haben. ... Zu vermuten ist, dass wenn in der Intabulationsurkunde Knyeze Lhota in Phfoffendorf verbessert wird, dieser Name der richtige gewesen sein muss, also der im Volksmunde der Einwohner wirklich lebendige, das heißt, Ölhütten besaß 1387 deutsche Bewohnerschaft." [JB-01 S. 31f]

"Brodek, Döschna und Ölhütten wurden von ihren bisherigen Besitzern, den Herren von Schwabenitz auf Konitz, 1574 an den Abt Kaspar um 2400 Taler veräußert. Der niedrige Kaufpreis läßt, abgesehen von der schlechten Ergiebigkeit des mageren Bodens, auf keinen großen Umfang und keine hohe Seelenzahl der veräußerten Dörfer schließen. 1577 gab der Abt Johann Poniatowsky, der Nachfolger des Abtes Kaspar, obige drei Dörfer ... ohne Gewinn wieder an Herrn von Haugwitz weiter; vielleicht war Geldmangel die Veranlassung dieses Verkaufes, da Abt Kaspar Schulden hinterlassen hatte Aber schon 1578 erwarb sie das Hradischer Stift im Tauschkaufe wieder zurück. Bis auf Runarz und das damals noch nicht bestehende Schwanenberg sind jetzt alle Orte der heutigen Sprachinsel unter dem Hradischer Krummstabe vereinigt." [JB-01 S. 45]

In einem 1667 zu Zwecken der Steuerberechnung angefertigten Lahnenverzeichnis findet sich zu Ölhütten: 10 bewohnte Häuser, 2 wüßte Lahne. Der Ort war wie alle im Schönhengstgau bäuerlich geprägt. Später kam die Weberei hinzu. Als die auf Grund der Mechanisierung immer weniger einträglich wurde und die Hausweberei schließlich langsam verschwand, kamen tüchtige Ölhüttner Unternehmer auf eine Idee.

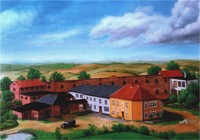

Die Mährische Seilerwarenfabrik in Ölhütten

Die Brüder Libor und Heinrich Fischer wussten von ihrem Vater Karl, der

Weber und Verleger von Webwaren war, dass die Handweberei in Konkurrenz mit

den mechanischen Webstühlen keine Zukunft hatte. Für viele Sprachinsler war

damit auch absehbar die Existenzgrundlage zerstört. In dieser für das ganze

Dorf Ölhütten schwierigen Situation wollten die Brüder auf der Basis des

heimischen Flachses eine Produktion von Seilerwaren entwickeln. Im Frühjahr

1920 wurde eine 60 m lange zweigeschossige Seilbahn mit Nebengebäuden

errichtet und im folgenden Frühjahr verließen bereits fertige Produkte die

"Erste Mährische Seilerwarenfabrik Karl Fischers Söhne KFS".

Die Startschwierigkeiten waren groß und die Produktion blieb zunächst auf

den Bedarf in der Landwirtschaft und im Bauwesen ausgerichtet. Bald aber

kamen Schiffstaue, Treibriemen und Müllaufzugsgurte hinzu, später auch

Netze aller Art für Fluss- und Seefischerei, für Wildfang, Sportgeräte

(Tennis, Volleyball, Fußballtore) und Hängematten. Sommerlicher Schwerpunkt

war die Produktion von Garbenbändern für das Getreide.

Die Firma KFS beschäftigte je nach Saison bis zu 25 Fach- und

Hilfskräfte. Die Anfertigung der Netze wurde in Heimarbeit vergeben. In den

Monaten Juni, Juli und August, in denen bis zu 12 Millionen Garbenbänder

auszuliefern waren, konnten in den Orten Ölhütten, Döschna und Deutsch

Brodek und mit dem Zurichten der Garbenbänder noch 40 bis 50 Familien an der

Heimarbeit beteiligt werden. Der Kundenstamm der Firma lag hauptsächlich in

Südmähren und der Slowakei. Im II. Weltkrieg wurden vor allem Schiffstaue

und Tarnnetze für das Militär hergestellt. Viele Sprachinsler fanden in

der kleinen Seilerwarenfabrik durch die umsichtige Betriebsleitung der

Brüder Fischer über lange Zeit Arbeit.

Die Brüder Libor und Heinrich Fischer wussten von ihrem Vater Karl, der

Weber und Verleger von Webwaren war, dass die Handweberei in Konkurrenz mit

den mechanischen Webstühlen keine Zukunft hatte. Für viele Sprachinsler war

damit auch absehbar die Existenzgrundlage zerstört. In dieser für das ganze

Dorf Ölhütten schwierigen Situation wollten die Brüder auf der Basis des

heimischen Flachses eine Produktion von Seilerwaren entwickeln. Im Frühjahr

1920 wurde eine 60 m lange zweigeschossige Seilbahn mit Nebengebäuden

errichtet und im folgenden Frühjahr verließen bereits fertige Produkte die

"Erste Mährische Seilerwarenfabrik Karl Fischers Söhne KFS".

Die Startschwierigkeiten waren groß und die Produktion blieb zunächst auf

den Bedarf in der Landwirtschaft und im Bauwesen ausgerichtet. Bald aber

kamen Schiffstaue, Treibriemen und Müllaufzugsgurte hinzu, später auch

Netze aller Art für Fluss- und Seefischerei, für Wildfang, Sportgeräte

(Tennis, Volleyball, Fußballtore) und Hängematten. Sommerlicher Schwerpunkt

war die Produktion von Garbenbändern für das Getreide.

Die Firma KFS beschäftigte je nach Saison bis zu 25 Fach- und

Hilfskräfte. Die Anfertigung der Netze wurde in Heimarbeit vergeben. In den

Monaten Juni, Juli und August, in denen bis zu 12 Millionen Garbenbänder

auszuliefern waren, konnten in den Orten Ölhütten, Döschna und Deutsch

Brodek und mit dem Zurichten der Garbenbänder noch 40 bis 50 Familien an der

Heimarbeit beteiligt werden. Der Kundenstamm der Firma lag hauptsächlich in

Südmähren und der Slowakei. Im II. Weltkrieg wurden vor allem Schiffstaue

und Tarnnetze für das Militär hergestellt. Viele Sprachinsler fanden in

der kleinen Seilerwarenfabrik durch die umsichtige Betriebsleitung der

Brüder Fischer über lange Zeit Arbeit.