Krönau

| Erste Erwähnung: | 1308 |

| Einwohner 1939: | 689 |

| Fläche: | 1047 ha |

| Landkreis: | Mährisch Trübau |

| tschech. Name: | Křenov |

Verweise

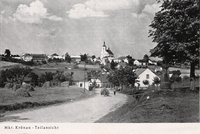

Krönau war eine der größeren Gemeinden des Schönhengstgaues. 1880 gab es

dort 107 Häuser mit 950 Einwohnern. Bei der letzten Volkszählung im Jahr

1939 waren knapp 300 Menschen in der Landwirtschaft tätig, etwas über

200 in Industrie und Gewerbe. Andere arbeiteten in Handel und Verkehr, in

öffentlichen oder privaten Dienstleistungsstellen oder waren Selbständige.

Krönau war eine der größeren Gemeinden des Schönhengstgaues. 1880 gab es

dort 107 Häuser mit 950 Einwohnern. Bei der letzten Volkszählung im Jahr

1939 waren knapp 300 Menschen in der Landwirtschaft tätig, etwas über

200 in Industrie und Gewerbe. Andere arbeiteten in Handel und Verkehr, in

öffentlichen oder privaten Dienstleistungsstellen oder waren Selbständige.

Der Stolz der Gemeinde war das Krönauer Gotteshaus, mit seiner

wohlgegliederten Fassade, den breitgewölbten Fenstern, den kräftigen

Gesimsen und dem mächtigen Turm. In seiner spätbarocken Gestalt wurde

das Bauwerk 1729 vollendet, wie eine Inschrift über dem Osteingang

verrät. Über dem Haupteingang im Westen prangt das Fürst Liechtensteinsche

Wappen, darunter steht eine Inschrift in lateinischer Sprache:

Der Stolz der Gemeinde war das Krönauer Gotteshaus, mit seiner

wohlgegliederten Fassade, den breitgewölbten Fenstern, den kräftigen

Gesimsen und dem mächtigen Turm. In seiner spätbarocken Gestalt wurde

das Bauwerk 1729 vollendet, wie eine Inschrift über dem Osteingang

verrät. Über dem Haupteingang im Westen prangt das Fürst Liechtensteinsche

Wappen, darunter steht eine Inschrift in lateinischer Sprache:

"Siehe, ich stehe durch die Gunst des Fürsten Liechtenstein und des Johannes Schindler: Alle Baumaterialien gab jener, dieser gab mir als eifriger Pfarrer als seiner Braut zur Mitgift zu meinen 1500 (fl.) noch fünftausend (Gulden), als im Jahre (1729) er die Herde Christi weidete durch sechs und dreimal zehn Jahre."

Wie in allen landwirtschaftlich geprägten Gemeinden war in Krönau die

Heimweberei eine Zuverdienstmöglichkeit. Für Inleute war sie oft die

einzige Erwerbsquelle. Mathilde Schön von der Nr. 7 erzählt davon:

"Mein Vater webte (1887) vom frühen Morgen bis spät abends, oft beim

matten Schein der Petroleumlampe. Emsig trieb er das Weberschiffchen

hin und her, wobei die vier Fußschemel beim Vierschäftigen eifrig

getreten wurden., beim Doppel waren es acht. Meine Mutter und auch

ich als Schulmädel mussten von der Winde fleißig abspulen, damit Vater

keine Arbeitspause einlegen brauchte. Am Freitag musste der 'Liefersack'

mit den 'Schticklich' - meist sechs zu je 30 Ellen - gefüllt sein, um

dann zum 'Zwittapauer' gebracht zu werden, der die 'Pinkl' am Samstag

nach Zwittau beförderte und beim Faktor ablieferte und die neue Werft

(Kette, in Form einer großen Knauel oder einer Walze) und Wolle (den

Schuß) und den Lohn zurückbrachte."

[MK-01, S. 111]

Wie in allen landwirtschaftlich geprägten Gemeinden war in Krönau die

Heimweberei eine Zuverdienstmöglichkeit. Für Inleute war sie oft die

einzige Erwerbsquelle. Mathilde Schön von der Nr. 7 erzählt davon:

"Mein Vater webte (1887) vom frühen Morgen bis spät abends, oft beim

matten Schein der Petroleumlampe. Emsig trieb er das Weberschiffchen

hin und her, wobei die vier Fußschemel beim Vierschäftigen eifrig

getreten wurden., beim Doppel waren es acht. Meine Mutter und auch

ich als Schulmädel mussten von der Winde fleißig abspulen, damit Vater

keine Arbeitspause einlegen brauchte. Am Freitag musste der 'Liefersack'

mit den 'Schticklich' - meist sechs zu je 30 Ellen - gefüllt sein, um

dann zum 'Zwittapauer' gebracht zu werden, der die 'Pinkl' am Samstag

nach Zwittau beförderte und beim Faktor ablieferte und die neue Werft

(Kette, in Form einer großen Knauel oder einer Walze) und Wolle (den

Schuß) und den Lohn zurückbrachte."

[MK-01, S. 111]

Der Erbrichter von Krönau genoss seit alters her besondere Vorrechte gegenüber den Erbrichtern des Kirchsprengels. Nachdem der Ort zum Markt erhoben worden war (1365), führte er die Amtsbezeichnung "Vogt". Sein Anwesen nannte man die Vogtei, in der Krönauer Mundart "Voita".

Aus Krönau stammt der akademische Maler Eduard Kasparides, der dort 1858 geboren wurde. Er besuchte in Mährisch Trübau das Gymnasium, studierte in Wien und München. Seit 1886 lebte Kasparides in Wien. Neben Genre- und Historienmalerei schuf er impressionistische Landschaften mit starkem Stimmungsgehalt. In seiner Heimatgemeinde betätigte er sich 1879 als Restaurator und verschönerte die Fresken von Handtke in der Krönauer Kirche.

Ebenso aus Krönau kommt der Maler Egon F.P. Kügler, geboren 1919, der seine Heimatgemeinde in vielen Aquarellen und Zeichnungen festgehalten hat.